La Tierra, un immenso y precioso cementerio

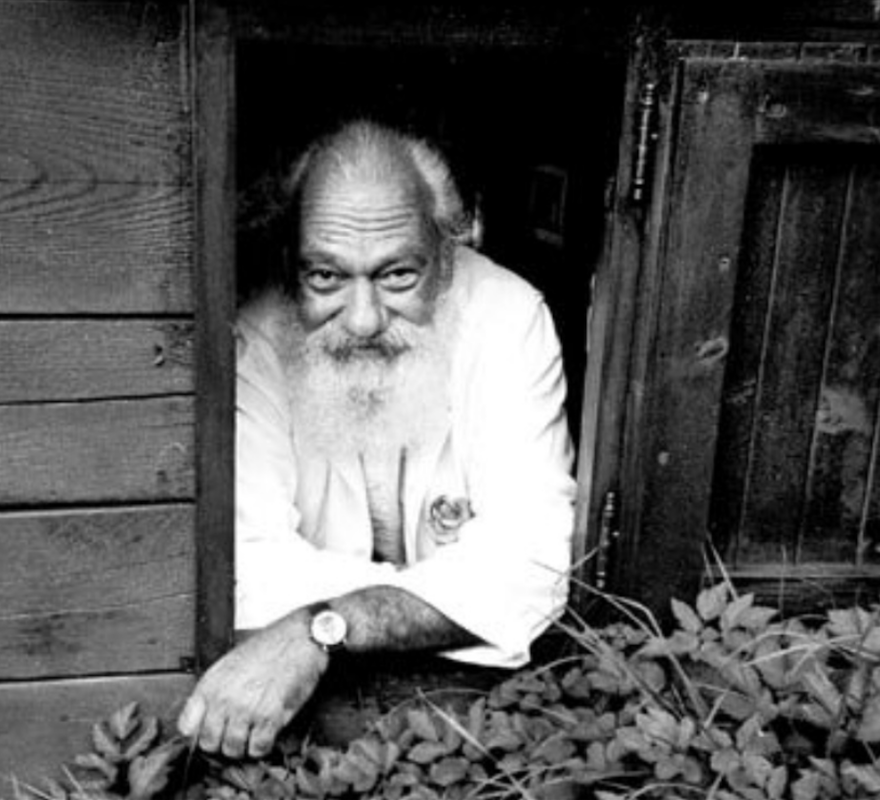

“Si me preguntas qué dejo, al fin y al cabo dejo un libro que a lo mejor puede ayudar a alguien a ver el mundo de una manera mejor, a gozar más de su propia vida, a verla desde un contexto más amplio, como el que yo siento con tanta fuerza” –dice Tiziano Terzani (1938-2004) a su hijo, refiriéndose al fruto de las conversaciones que quiso mantener con su hijo Folco cuando ya sentía muy próximo su fin.

Desafiando el destino que le reservaba un origen social muy humilde, decidió ser periodista y recorrer incansablemente nuestro planeta. Frente a su mirada comprometida desfilaron la mayoría de los hechos determinantes del convulso siglo XX: la guerra fría, la China maoísta, el apartheid surafricano o la guerra de Vietnam son sólo algunos de los acontecimientos que marcaron su trayectoria. El contacto directo con las personas que sufrieron las guerras en sus propias carnes despertó en él un humanismo muy crítico con el poder.

Los diálogos  de padre e hijo quedaron recogidos en el libro: Tiziano Terzani. El fin es mi principio. Un padre, un hijo y el gran viaje de la vida (Maeva, 2007. 416 pgs.) Unos intercambios en los que Terzani quiere transmitir a su hijo su insaciable curiosidad por el mundo y sus habitantes y, también sus reflexiones y vivencias sobre el sentido de la vida. Como muestra, el siguiente texto que pertenece al primer capítulo de la obra (pgs. 7-13)

de padre e hijo quedaron recogidos en el libro: Tiziano Terzani. El fin es mi principio. Un padre, un hijo y el gran viaje de la vida (Maeva, 2007. 416 pgs.) Unos intercambios en los que Terzani quiere transmitir a su hijo su insaciable curiosidad por el mundo y sus habitantes y, también sus reflexiones y vivencias sobre el sentido de la vida. Como muestra, el siguiente texto que pertenece al primer capítulo de la obra (pgs. 7-13)

******************

CUCÚ

¡Folco, Folco, corre, ven aquí! Hay un cuclillo en el castaño. No lo veo, pero está ahí, cantando su canción:

Cucú, cucú, el invierno se ha marchado.

Con el canto del cucú, mayo ha regresado.

¡Escucha, es una preciosidad!

¡Qué alegría, hijo mío! Tengo sesenta y seis años y el gran viaje de mi vida ha llegado a su fin. Estoy en el final del trayecto. Pero no me siento triste, en absoluto; es más, hasta casi me divierte un poco. El otro día, mamá me preguntó: “Si alguien telefonease y nos dijera que ha descubierto una pastilla que te permitiría vivir diez años más, ¿la tomarías?” Y yo, instintivamente, respondí: “No.” Porque no la querría, porque no querría vivir diez años más. ¿Para qué? ¿Para volver a hacer todo lo que ya he hecho? He estado en el Himalaya, me he preparado para zarpar rumbo al gran océano de paz, y no entiendo por qué ahora tendría que montar en una barquita para pescar, para navegar a vela. No me interesa.

Mira la naturaleza que nos rodea, mírala bien y escúchala. Allí, el cuclillo; en los árboles, multitud de pájaros…, ve a saber cuáles…, piando y trinando, los grillos en la hierba, el viento pasando entre las hojas. Un gran concierto que vive su vida, completamente indiferente, ajeno a lo que me sucede, a la muerte que estoy esperando. Las hormigas no dejan de caminar, los pájaros cantan a su dios, el viento sopla.

¡Qué lección! Por eso estoy sereno. Desde hace meses, dentro de mí hay un foco de alegría que irradia en todas direcciones. Tengo la impresión de no haber sido nunca tan ligero y feliz. Y si me preguntas: ¿Cómo estás?, te diré: “Estoy perfectamente, mi mente es libre, me siento de maravilla. Aunque, eso sí, mi cuerpo hace aguas, hace literalmente aguas por todas partes, se descompone. Y lo único que uno puede hacer cuando ocurre eso es desprenderse de él y abandonarlo a su destino de materia que se pudre, que se convierte en polvo. Sin angustia, como la cosa más natural del mundo.

Pero, precisamente porque me queda poco tiempo, me apetece hacer una última cosa: hablar contigo, que has sido parte y espectador de mi vida durante treinta y cinco años…, o treinta y cuatro…, ¿cuántos tienes?…, de este largo viaje que yo he hecho y que tú has visto desde abajo, desde la perspectiva del hijo. Estabas siempre ahí, pero sé perfectamente que no conoces toda mi vida. Como, en el fondo, yo tampoco conocía la vida de mi padre, y al final me arrepiento de no haber pasado tiempo con él hablando sobre ella.

Folco: Entonces, papá, ¿has aceptado morir?

Tiziano: Verás, eso de “morir” es algo que quisiera evitar. Me gusta mucho más la expresión india, que tú también conoces, “dejar el cuerpo”. En realidad, mi sueño es desaparecer como si no existiera ese momento de la separación. El último acto de la vida, que es el que llamamos muerte, no me preocupa porque me he preparado para él. He pensado en él.

No digo que sea lo mismo a tu edad, claro, pera ¡a la mía! Tengo sesenta y seis años, he hecho todo lo que quería hacer, he vivido intensamente, así que no siento ningún pesar. No tengo motivos para decir: “¡Ah, necesitaría más tiempo para hacer esto o lo otro!” Además, no me preocupa gracias a las dos o tres cosas, en mi opinión fundamentales, que todos los grandes personajes y los sabios del pasado comprendieron.

¿Qué nos asusta tanto de la muerte?

Lo que nos da miedo, lo que nos paraliza al enfrentarnos a ese momento, es la idea de que en ese instante desaparecerá todo aquello a lo que estamos tan apegados. Sobre todo, el cuerpo. El cuerpo lo hemos convertido en una obsesión. Piensas: he crecido con este cuerpo, me identifico con él. Mírate tú: eres joven, estás fuerte, musculoso. ¡Yo también era así! Todos los días corría kilómetros para mantenerme en forma, hacía gimnasia, tenía las piernas firmes, llevaba bigote y tenía la cabeza cubierta de cabello negro. Era un buen mozo. Uno dice “Tiziano Terzani” y piensa en ese cuerpo. ¡Para mondarse de risa! Mírame ahora. Piel y huesos, delgadísimo, las piernas, hinchadas; la barriga, como un balón. La geometría del cuerpo se me ha puesto patas arriba. Antes tenía la espalda ancha y la cintura estrecha; ahora tengo una espaldita canija y una cintura enorme. Así que no puedo estar apegado a este cuerpo. Además, ¿qué cuerpo? ¿Un cuerpo que cambia de una día para otro, que se queda sin pelo, que se deteriora, que se deforma, que es cortado a trozos por el cirujano?

Nosotros no somos el cuerpo. ¿Qué somos, entonces?

Creemos ser todas las cosas que nos preocupa perder al morir. Te has identificado con tu identidad…, periodista, abogado, director de banco…, y la idea de que todo eso desaparezca, de dejar de ser el gran periodista o el buen director de banco que eres, de que la muerte te quite todo eso, te trastorna. Tienes una bicicleta, un coche, un espléndido cuadro que has comprado con los ahorros de toda tu vida, un terreno, una casita en la plana. ¡Es tuyo! Y ahora te mueres y lo pierdes. La razón por la que la gente tiene tanto miedo de la muerte es que con ella debe renunciar a todo aquello a lo que le concedía la mayor importancia: propiedades, deseos, identidad. Yo ya lo he hecho. En los últimos años no he hecho otra cosa que deshacerme de todo eso y ya no hay nada a lo que esté atado.

Porque, evidentemente, tú no eres tu nombre, tú no eres tu profesión, no eres la casita que tienes en la playa. Y si aprendes a morir viviendo, como enseñaron los sabios del pasado…, los sufíes, los griegos, nuestros queridos rishi del Himalaya…, entonces te acostumbras a no reconocerte en esas cosas, a advertir su valor enormemente limitado, transitorio, ridículo, impermanente. Si la casa que te compraste un día en la playa, de repente… ¡brummm…! se la lleva el mar, si un hijo, un hijo como tú, que has sido mío durante mucho tiempo y al que he dedicado pensamientos, a veces sufrimientos y angustias, sale de casa, le cae una teja en la cabeza y… ¡catacrac!, se acabó, entonces comprendes que no es posible que tú seas esas cosas que desaparecen tan fácilmente.

Y si, viviendo, empiezas a entender que no eres esas cosas, entonces poco a poco te desligas de ellas, las abandonas. Abandonas también las cosas que te parecen más queridas, como el amor que yo siento por tu madre. Yo he querido a tu madre durante los cuarenta y siete años que hemos estado juntos, y cuando digo que me desligo de ella, no quiere decir que ya no la ame, sino que ese amor ya no es una esclavitud, que ya no dependo de ese amor, que también de él estoy distanciado. Ese amor es parte de mi vida, pero yo no soy ese amor.

Soy muchas otras cosas… o quizá nada. Pero no soy esa cosa en concreto. Y la idea de que al morir pierdo ese amor, pierdo esta casa, os pierdo a ti y a Saskia, pierdo mi identidad, ya no me preocupa, ya no me da ningún miedo porque me he acostumbrado a ella. Y para conseguirlo, el Himalaya ha sido un gran maestro: la soledad allá arriba, la naturaleza, la suerte de esta desgracia que me ha brindado la ocasión de pensar en todo esto.

La otra cosa que me parece fundamental en la vida de un hombre que crece y madura, como espero que de alguna manera me haya sucedido, es la relación con los deseos, Los deseos son nuestro gran acicate. Si Colón no hubiera deseado encontrar un nuevo camino hacia las Indias, no habría descubierto América. Todo el progreso, si quieres llamarlo así, o el regreso, toda la civilización o la descivilización del hombre, se debe al deseo. Deseos de todo tipo, empezando por el más básico, el carnal, el de poseer la carne de otro.

El deseo es un gran acicate, no lo niego. Es importante y ha determinado la historia de la humanidad. Pero, si te fijas bien, ¿qué son esos deseos, esos deseos de los que no escapas nunca? Especialmente hoy en día, en nuestra sociedad, que sólo nos empuja a desear y a escoger de entre todos los deseos sólo los más banales, los materiales, en otras palabras, los del supermercado. El deseo de esas elecciones es inútil, es fútil, es ridículo.

El verdadero deseo, si se quiere tener uno, es el de ser uno mismo. Lo único que uno puede desear es dejar de tener elección, porque la verdadera elección no es la que se hace entre dos dentífricos, entre dos mujeres o entre dos coches. La verdadera elección es la de ser tú mismo. Si te acostumbras o haces ejercicios, si reflexionas, ves que esos deseos son una forma de esclavitud. Porque cuanto más deseas más limitaciones te creas. Deseas una cosa hasta el punto de que no piensas en nada más, no haces nada más, te vuelves esclavo de ese deseo.

Pero en la madurez, una edad más adulta, puedes empezar a ver todo esto…

Ríe

… y a reírte de los deseos que tienes, reírte de los deseos que has tenido, reírte al ver que esos deseos no sirven de nada, que son efímeros como todo lo demás que constituye la vida. Así empiezas a aprender a deshacerte de ellos, a quitarlos de en medio. Incluido ese deseo último, que todo el mundo tiene, de la longevidad. Uno dice: “De acuerdo, no quiero más dinero, no quiero más fama, no quiero seguir comprando cosas, ¡pero quiero al menos una pastilla que me haga vivir diez años más!”

Yo ya no tengo ni siquiera ese deseo, de verdad, no lo tengo. Soy afortunado. Porque los años de soledad en aquella casita del Himalaya me hicieron ver que no tenía nada que desear. Necesitaba algo de agua para beber y estaba allí, en la fuente donde abrevaban los animales. Comía un poco de arroz y algunas verduras cocidas. ¿Qué otros deseos podía tener? Desde luego, no el de ir al cine a ver el último estreno. ¿Qué me importa a mí eso? ¿Qué cambia en mi vida? Llegado a este punto, nada. Porque lo que ahora tengo por delante es quizá lo más extraño, curioso y nuevo que me ha ocurrido nunca.

[…]

¿Por qué morir tiene que darnos tanto miedo? ¡Es lo que ha hecho todo el mundo! Miles de millones de hombres, los asirio-babilonios, los hotentotes, todos han pasado por ahí. Y cuando nos toca a nosotros, ¡ah! estamos perdidos. ¡Pero bueno!, ¿cómo es posible? ¡Lo ha hecho todo el mundo! Bien pensado, es una bonita reflexión que evidentemente se han hecho muchos: la tierra en la que vivimos es en realidad un gran cementerio. Un inmenso cementerio lleno de todo lo que ha estado aquí. Si excaváramos, encontraríamos por todas partes huesos ya reducidos a polvo, restos de vida. ¿Te imaginas los miles de millones de seres que han muerto en la tierra? ¡Están todos aquí! Andamos continuamente sobre un enorme cementerio. Es extraño porque tal como nosotros los concebimos, los cementerios son lugares de dolor, de sufrimiento, de llanto, rodeados de cipreses oscuros. Cuando en realidad el gran cementerio de la tierra es precioso, porque es la naturaleza. Sobre él crecen flores, corren hormigas, elefantes… Ríe.

Si lo ves así y vuelves a formar parte de todo eso, quizá lo que queda de ti es esa vida indivisible, esa fuerza, esa inteligencia a la que puedes ponerle barba y llamar Dios, pero que es algo que nuestra mente no alcanza a comprender y tal vez es la gran mente que lo mantiene todo unido.

¿Qué es lo que mantiene todo unido?