La gracia última que la montaña nos concede

Nan Shepherd (1893-1981), fue una novelista y poetisa escocesa modernista. Era una entusiasta excursionista. Sus novelas tratan el choque entre las demandas de la tradición y las exigencias de la modernidad. Tanto su poesía como La montaña viva expresan su amor por el paisaje montañoso de los Cairngorms, una zona con clima polar en Escocia.

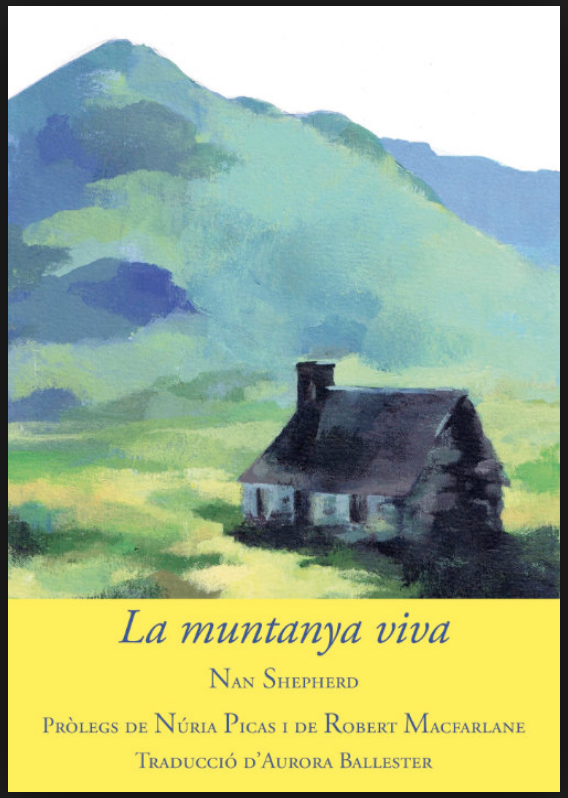

Una obra que invita a una lectura pausada, para poder saborear cada descripción de la montaña, los cielos, los vientos, el agua, la vida animal y vegetal, así como de la experiencia humana de pasar horas caminando con la máxima atención. Ofrecemos una pequeña selección de los últimos dos capítulos [traducción de la edición catalana: Nan Shepherd. La muntanya viva. La Bisbal, Sidillà, 2017. 226 p. (Trad. De Aurora Ballester)]

****

Los sentidos

Después de haber entrenado el cuerpo y la mente para la quietud, también debo que entrenar la actividad. Hay que utilizar los sentidos. Para el oído, lo más vital que se puede sentir aquí es el silencio. Prestar oído al silencio es descubrir su rareza. Siempre hay algo que se mueve. Cuando el aire está bastante quieto, siempre hay agua que corre; y aquí arriba, es un sonido que difícilmente puede pasar desapercibido, aunque en muchas zonas pedregosas de la meseta uno se encuentre por encima de los cursos de agua. Pero de vez en cuando hay algún momento en que el silencio es casi absoluto, y mientras se le escucha se pierde la noción del tiempo. Este tipo de silencio no es una mera negación del sonido. Es como un nuevo elemento, y si el agua todavía resuena con un murmullo bajo y lejano, ya sólo es el último extremo de un elemento que estamos abandonando, ya que la punta más extrema de tierra está suspendida encima del horizonte marítimo. Estos momentos pueden llegar en medio de la niebla o de la nieve, en una noche de verano (cuando hace demasiado frío para que revoloteen las nubes de insectos), o en un amanecer de septiembre. En esas albas de septiembre casi me quedo sin respiración; soy una imagen en una bola de cristal. El mundo queda suspendido, y yo dentro. (205-206)

Cada uno de los sentidos es una vía de entrada a lo que la montaña tiene para ofrecernos. (207)

Cada uno de los sentidos es una vía de entrada a lo que la montaña tiene para ofrecernos. (207)

Cerrar los ojos también puede cambiar la apreciación de las cosas que estoy mirando. Unas florecillas blancas dispersas sobre la hierba, miradas a través de los ojos semicerrados, resplandecen con una claridad diáfana, como si se levantaran del trasfondo. Este tipo de ilusiones, dependiendo de cómo enfoques los ojos y de cómo mires, revelan la verdad que nuestra visión habitual de las cosas no es necesariamente la correcta: sólo es una entre un número infinito, y el hecho de ver a través de otra distinta, aunque sólo sea por un momento, nos descoloca, pero nos vuelve a afianzar. Es extraño pero es estimulante. Tardaré un montón de tiempo en llegar al fin de un mundo que se comporta así si no hago otra cosa que yacer de lado o de espaldas. (213)

Ser

Aquí se puede vivir una vida de los sentidos tan pura, tan poco influida por ningún otro medio de acercamiento que no sea el de estos, que se podría decir que el cuerpo piensa. Cada sentido elevado a su percepción más exquisita es en sí mismo una experiencia total. Esta es la inocencia que hemos perdido, vivir con cada sentido individualmente para vivir enteramente.

Y estoy aquí, acostada en la meseta; debajo mío, el corazón central de fuego desde donde se proyectó esta masa imponente y afilada de roca ígnea, sobre mí el aire azul, y entre el fuego de la roca y el fuego del sol, grava, tierra y agua, musgo, hierba, árbol y flor, insecto, pájaro y bestia, viento, lluvia y nieve —la montaña total. Poco a poco he encontrado mi manera de penetrar. Si tuviera otros sentidos, hay otras cosas que habría podido descubrir. Es una tontería suponer, cuando he percibido las exquisitas gamas que los sentidos me ofrecen del agua corriente, o de una flor, que no habría nada más para percibir si estuviéramos dotados de otros modos de percepción. ¿Cómo podríamos imaginar el sabor o el perfume de algo si no tuviéramos los sentidos del gusto y el olfato? Son absolutamente inimaginables. Tiene que haber muchas propiedades fascinantes de la materia que no conocemos porque no tenemos manera de conocerlas. Pero aún así, con lo que tenemos, ¡cuánta riqueza! Y todo lo que añado cada vez que voy a la montaña —la vista ve cosas que no había visto antes, o ve de otra manera lo que ya había visto. Y lo mismo hace el oído, y los otros sentidos. Es una experiencia que crece día a día; y de vez en cuando, de manera imprevisible e inolvidable, llegan las horas en que cielo y tierra se sueltan, se desbocan, y se alcanza a ver una nueva creación. Los múltiples detalles —una pincelada aquí, una pincelada allá— por un momento se enfocan perfectamente; y, finalmente, puedes leer la palabra que ha existido desde el comienzo.

Estos momentos se presentan imprevisiblemente, parece que los gobierna una ley de la que no acabamos de entender el funcionamiento. A mí se presentan más a menudo, como ya he comentado, cuando me despierto de un sueño diurno al aire libre, mientras observo extasiada como corre el agua y escucho su rumor; y, más que nunca, después de horas de un caminar continuo, con el ritmo largo del movimiento sostenido, hasta que el movimiento se siente (y no sólo a través del conocimiento mental) como el «centro quieto» de la existencia. Supongo que la respiración controlada del yogui debe actuar de una manera similar. Caminando así, una hora tras otra, con los sentidos afinados, la carne se vuelve leve. Pero no se trata de ninguna metáfora, leve, o ligera como el aire, son términos adecuados. No se olvida el cuerpo, sino que cobra vitalidad. La carne no es aniquilada sino realizada. No te vuelves incorpóreo, sino cuerpo esencial.

Por tanto, cuando el cuerpo está afinado hasta su potencial más alto y controlado en una armonía profunda que se adentra hasta algo parecido a un estado de tránsito, que estoy más cerca de descubrir el significado de la existencia. He caminado hasta salir del cuerpo y entrar en la montaña. Soy una manifestación de su vida total, al igual que lo es la consuelda estrellada o la perdiz blanca.

Así pues, he encontrado lo que salí a buscar. […] Pero al principio sólo buscaba la gratificación sensual —la sensación de altura, la sensación de movimiento, la sensación de velocidad, la sensación de distancia, la sensación de esfuerzo, la sensación de alivio; la sensualidad de la carne, la sensualidad de los ojos, el orgullo de la vida. No me interesaba la montaña por sí misma, sino por su efecto sobre mí, igual como una gata no acaricia a su dueño, sino que se restriega contra la pernera de su pantalón. Pero a medida que me fui haciendo mayor, y menos autosuficiente, empecé a descubrir la montaña por sí misma. Todo me fue pareciendo cada vez mejor, sus contornos, los colores, sus aguas y sus rocas, las flores y los pájaros. Este proceso ha durado muchos años, y no ha terminado todavía. Conocer al otro es algo infinito. Y he descubierto que la experiencia de los seres humanos sobre todo ello, agranda las rocas, las flores y los pájaros. El elemento a descubrir crece con el conocimiento.

Creo que ahora entiendo, en alguna medida, por qué los budistas hacen peregrinaciones en las montañas. El viaje es de por sí parte de la técnica con la que se busca al dios. Es un viaje hacia el hecho de Ser; porque a medida que penetro más profundamente en la vida de la montaña, también penetro más en mí. Durante una hora me encuentro más allá del deseo. No es éxtasis, ese salto fuera de uno mismo lo que hace que el ser humano sea como un dios. No estoy fuera de mí, sino dentro de mí. Soy. Conocer lo que es Ser, esa es la gracia última que la montaña nos concede. (219-224)